乡村振兴中的智能灌溉系统

江海德高

发布时间:

2025-08-13

乡村振兴背景下的“智能灌溉系统”,可以概括为“用数据替人跑腿、让作物开口要水”。它把物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术嵌入传统灌溉环节,实现“省水、省肥、省工、增产、增收”的综合效益,已成为数字乡村建设的核心抓手之一。具体可从以下六个维度来理解:

1. 系统架构

• 感知层:土壤湿度、温度、电导率、气象站、作物长势(无人机或多光谱)传感器实时采集数据。

• 传输层:NB-IoT/LoRa/5G 把田间数据低功耗、广覆盖地送回云平台。

• 决策层:云端 AI 模型根据作物需水规律和气象预报,自动计算最佳灌水量和灌溉时间。

• 执行层:手机 APP 一键下发指令,电磁阀、变频泵站、水肥一体机精准启停。

2. 关键技术

• 多源数据融合:卫星遥感+无人机遥感+地面传感器,形成“天空地”一体的农田数字孪生。

• AI 预测模型:基于历史产量、土壤墒情、天气预报和作物生长模型,提前 3-7 天给出灌溉处方图。

• 水肥一体化:将可溶性肥料按作物需肥曲线同步注入管道,实现“以水调肥、以肥促水”。

3. 典型模式

• 大田精准灌溉:长三角“大田智能灌溉系统”示范,稻米全生育期节水 20% 以上,化肥减量 15%,入选 2024 年长三角数字乡村典型案例。

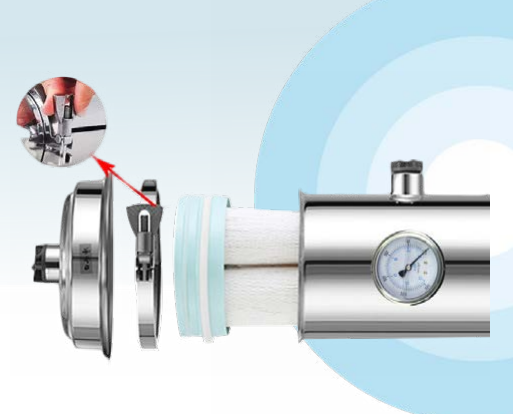

• 移动灌溉首部:黑龙江大学团队把加压、过滤、施肥、控制集成在一辆拖车上,随走随浇,已在北大荒集团推广 50 万亩。

• 高标准农田+智慧农田:内蒙古达拉特旗通过“龙头企业+合作社+农户”联结,把黄河水与井水互补利用,建成 20 万亩“高效节水、高产低耗”样板区。

4. 经济与社会效益

• 节水 30%-40%,节肥 40%-50%,节省劳动力 50%,作物增产 15%-30%。

• 农民从“面朝黄土”转为“手拿手机”:一人可轻松管理上千亩地,解决“谁来种地”问题。

• 生态效益:减少地下水超采和氮磷面源污染,推动农业绿色转型。

5. 推广路径与机制

• 政府资金撬动:中央和地方财政在高标准农田、数字乡村项目中列支专项补贴,降低农户一次性投入。

• PPP 与托管服务:企业负责建设、运营和维护,农户按用水量或亩均付费,实现“轻资产”落地。

• 产学研协同:高校-企业-合作社共建联合研究中心和技术推广站,持续迭代算法与装备。

6. 未来趋势

• 生成式 AI 将接入系统,自动生成“千田千面”的灌溉-施肥-植保一体化方案。

• 区块链溯源与碳足迹管理,让节水、减排贡献可计量、可交易,增加农民绿色收益。

• 与农村电商、冷链物流数据打通,实现“田间到餐桌”全链条数字化,进一步放大乡村产业价值。

上一页

下一页

上一页

下一页