详情

- 产品描述

-

一、客户痛点

1、内涝频发,损失巨大:

暴雨期间,无法实时掌握管网关键节点(易涝点、泵站前池等)的水位、流量,难以及时预警和调度。

积水原因不明,导致响应滞后,造成交通瘫痪、财产损失,甚至威胁生命安全。

灾后复盘缺乏精准数据支撑,难以有效改进。2、污水溢流,环保压力:

合流制管网在雨天易发生污水溢流(CSO),污染河道水体,面临日益严格的环保法规处罚和公众舆论压力。

难以精准识别溢流发生的时间、地点和量级,溯源困难,治理缺乏针对性。3、管网隐患,运维低效:

管网老化、淤积、破损、渗漏等问题隐蔽性强,传统人工巡检效率低、覆盖面窄、风险高。

缺乏实时数据,无法主动预测和定位淤堵点、结构性缺陷,导致“被动抢险”,维修成本高昂且易引发次生灾害(如路面塌陷)。

运维资源(人力、车辆)调配缺乏数据依据,存在浪费。4、信息孤岛,决策困难:

管网基础信息(图纸、管径、材质、埋深)不完整或更新滞后。

运行状态数据(水位、流量、水质)缺失或分散在不同部门/系统,难以形成统一视图。

缺乏智能化分析工具,决策依赖经验,科学性不足,难以支撑管网规划、改造和应急指挥。5、应急响应迟缓:

面对突发污染事件或管道事故,缺乏快速定位和影响范围评估能力。

应急调度指令传递和现场情况反馈效率低下。二、方案概述

1、立体化感知网络:

智能传感终端:

液位计: 在检查井、泵站、调蓄池、易涝点等关键位置部署,实时监测水位。

流量计: (多普勒、面积式等) 安装在主干管、关键支管、溢流口,精确测量流速、流量。

水质传感器: (pH、电导率、COD、氨氮、浊度等) 部署在入河口、污水处理厂进水口、重点排污口,监测水质变化,识别污染源和溢流。

窨井状态监测器: 监测井盖位移、异动,预防盗窃和保障行人安全。

管道机器人/CCTV: 用于周期性内部检测,评估结构性状况。

雨量计: 在区域布设,提供降雨输入数据。高可靠通信:

采用 NB-IoT/LoRa (低功耗广域网) 、4G/5G 网络,确保地下复杂环境下的数据稳定、低功耗传输。

边缘计算:

关键节点部署边缘网关,实现数据本地预处理、缓存和异常初步判断,降低云端压力,提升响应速度。

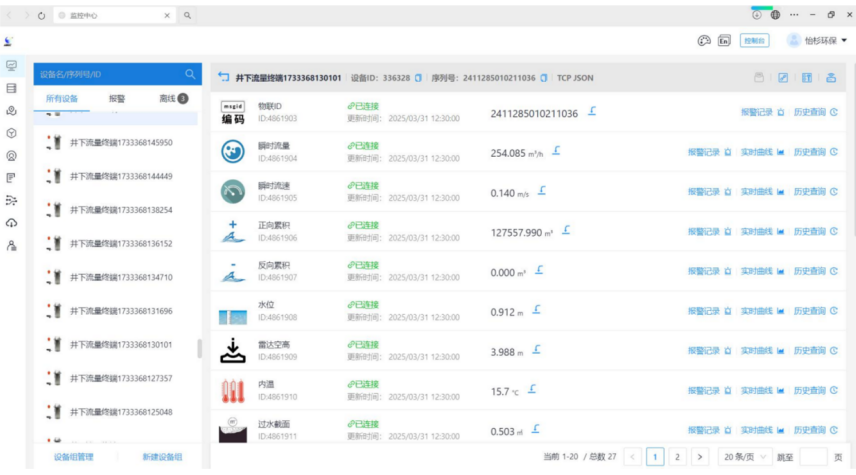

2、地下管网排水监测平台:

数据集成中心:

统一接入并管理来自传感器、SCADA系统、GIS地理信息系统、气象、视频监控等多源异构数据。实时监测与可视化:

基于GIS地图,动态展示全网水位、流量、水质、设备状态等信息,实现“一张图”管理。提供分级告警(正常、注意、警告、严重)。智能分析与预警:

内涝预测模型: 结合实时监测数据、降雨预报、管网模型、地形数据,预测未来一段时间内易涝点的积水深度、范围和持续时间,提前发布预警。

溢流预警模型: 实时计算管道充满度、流量变化趋势,预测溢流风险点和时间。

淤堵预警模型: 通过分析流速、水位变化规律,结合历史数据,识别潜在的淤积位置。

水质异常分析: 实时比对水质参数,快速识别污染事件并溯源。智能调度与辅助决策:

根据预测和实时情况,为泵站启停、闸门调控、排涝资源调配提供优化建议或自动控制指令。

模拟不同降雨情景和调度方案的效果,辅助制定应急预案。运维工单管理:

根据预警、巡检计划或上报事件,自动生成、派发、跟踪维修工单,实现闭环管理。支持移动APP现场作业。综合报表与分析:

生成运行报告、效能评估、淤积分析、溢流统计等,为管理决策和规划提供数据支撑。

标准化与安全保障:

遵循相关行业标准规范。

建立完善的数据备份、用户权限管理、网络防火墙等安全体系,保障数据安全和系统稳定。基于流量与液位的联合分析

1. 上下游流量异常匹配

场景:上游管路流量持续高于下游同时间段流量,且液位无显著下降。

结论:可能存在管道泄漏(如接口破损、腐蚀穿孔)或非法偷排分流(如私接支管)。

延伸应用:结合 GIS 管网地图,定位泄漏点区间,减少人工巡查成本。

2. 液位骤升与流量突变

场景:短时间内某区域液位快速上升(如超过警戒值),但上游流量未同步增加。

结论:

管道堵塞(如沉积物、异物堆积)导致水流不畅;

暴雨期间雨水倒灌(需结合气象数据验证);

泵站故障(如水泵停机,导致下游抽排能力下降)。

行动建议:触发应急响应,优先排查易堵点(如弯头、变径处)或启动备用泵站。

3. 无旁路管网的液位 - 流量背离

场景:无分支的直管段中,上游液位升高但下游流量未同比增大。

结论:

管道局部缩径(如结垢、生物膜增厚)导致过流能力下降;

外水混入(如地下水通过破损管壁渗入,需结合电导率验证)。电导率参数的关键应用

外水混入识别

场景:

污水管网中电导率突然降低(低于污水正常值),且液位同步升高。

雨水管网中电导率异常升高(接近生活污水或工业废水水平)。

结论:

污水管网可能存在地下水渗入(地下水电导率通常低于污水);

雨水管网可能混入污水倒灌(如污水管破损、错接至雨水管)或工业废水非法排入。

延伸价值:通过电导率时空分布,追溯混接点位置(如上游电导率正常,下游突变,混接点位于上下游监测点之间)。多参数耦合分析与系统健康评估

1. 管网运行效率评估

指标:

充满度(液位 / 管径):若长期高于 80%,表明管网负荷接近上限,需扩容或清淤;

流量 - 液位斜率:正常工况下,流量随液位升高呈线性增长,若斜率变缓,提示管道过流能力下降(如结垢、淤积)。

结论:量化评估管网老化程度,优先对低效管段实施维护。

2. 雨污分流效果验证

场景:

雨季时雨水管网电导率维持在较低水平(<500μS/cm),且流量与降雨量正相关;

污水管网在非降雨时段流量稳定,电导率无异常波动。

结论:雨污分流系统运行正常;若雨水管网电导率在非雨季升高,可能存在污水错接。三、效益分析

1、提升防汛排涝能力:

减少内涝损失: 精准预警和调度可有效缩短积水时间、减少内涝范围和深度,大幅降低交通中断、车辆浸泡、商铺被淹等直接经济损失。

提高响应效率: 从被动抢险转向主动预防,为应急响应争取宝贵时间。

优化排涝资源: 精准指导抢险队伍和设备部署,避免资源浪费。2、有效控制污水溢流,改善水环境:

减少溢流量: 精准预测和调度,最大化利用管网和调蓄设施容量,显著减少溢流入河事件。

降低环保风险: 满足环保监管要求,避免高额罚款,提升企业/城市形象。

支撑水环境治理: 提供精准的溢流数据,为雨污分流改造、CSO控制工程提供科学依据。3、优化管网运维,降本增效:

降低运维成本: 变“计划检修”为“按需维护”,减少不必要的巡检和盲目清淤;精准定位故障点,缩短维修时间,降低人工和车辆成本。

延长管网寿命: 及时发现并处理淤堵、渗漏、腐蚀等问题,延缓管网老化,减少大修和更换费用。

提升运维效率: 工单系统实现流程化管理,移动APP提升现场作业效率。4、提升应急响应与决策水平:

快速定位处置: 对爆管、污染事件等能快速定位,评估影响范围。

科学辅助决策: 基于实时数据和模型模拟,为应急指挥提供科学支撑,提升决策效率和准确性。5、沉淀数据资产,赋能长远发展:

管网数字孪生: 积累的运行数据是构建和校准管网水力模型的基础,形成宝贵的数字资产。

支撑科学规划: 为管网新建、改造、扩容提供精准的数据依据,避免投资浪费。

提升管理透明度: 实现排水系统运行状态的可视、可知、可控,提升管理现代化水平。6、提升社会满意度:

保障市民出行安全和正常生活秩序。

改善城市水环境,提升居民生活品质和城市形象。

增强城市应对极端天气和突发事件的能力。

Other Products

其他产品